都の伝統が、東京の町工場で活きている。

手工芸のポストモダンを究める「絞り」の現場へ。

「これはあいつの仕事だな」

作ったものを見れば、だいたいわかる。

それは、ほんの一瞬の間のことのように思えた。

実際には、もちろん一瞬ではない。

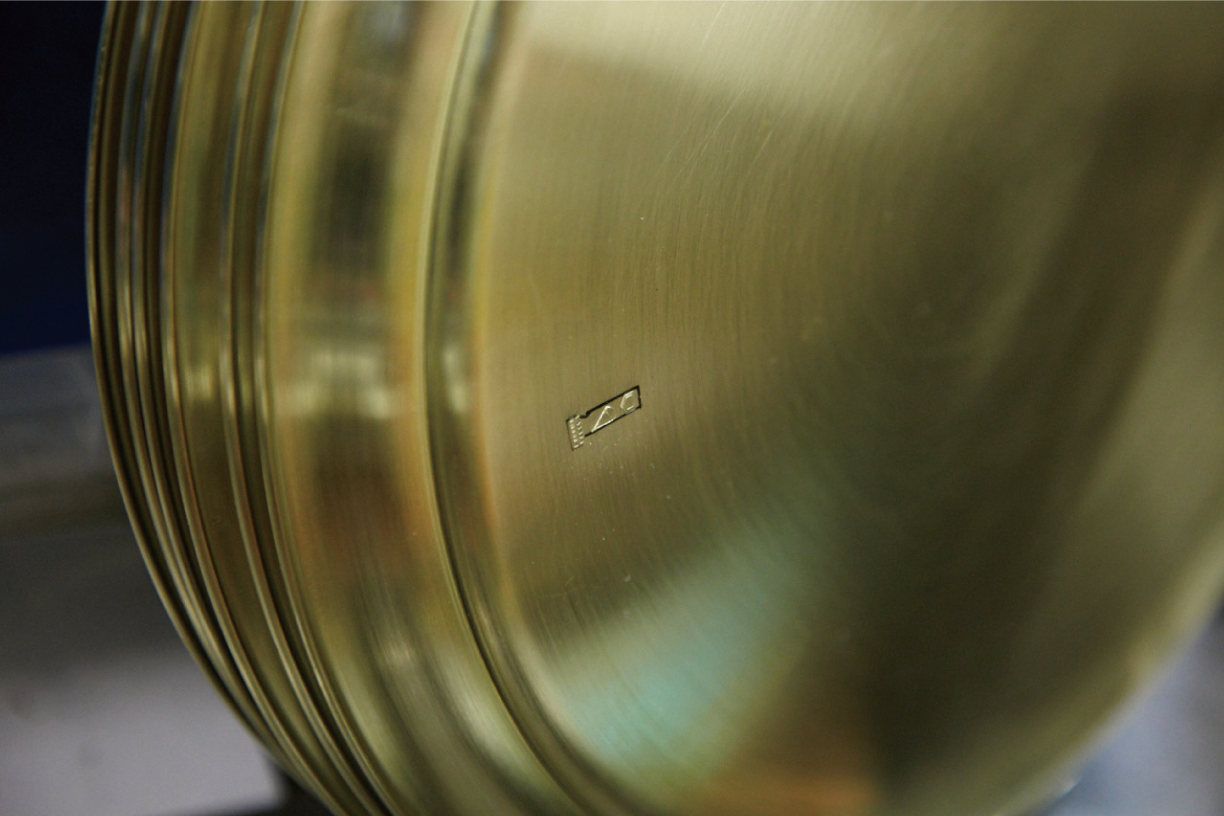

薄い真鍮の板を、円形に切る。

それを、旋盤に取り付けられた金型(かながた)に当てる。

座金(ざがね)で固定する。

モーターのスイッチを入れる。

回転し始めた板に、へらと呼ばれる金属の棒を当てる。

一種類。二種類。三種類。

へらで削られた金属屑が、飛び散る。

板には、たちまちくぼみが生まれ、盆状になる。

さらに、細かな溝がつけられていく。

やがて回転が緩やかになり、止まる。

取り外された板だったものは、ほぼ、製品のかたちをしている。

かたちが生み出されるまで、わずか数分。

名人の「へら絞り」は、時間からも、重力からも

まるで自由であるかのように、軽やかだった。

民家の間に、あるいはそれと一体となった小さな町工場が立ち並ぶ、東京・荒川区。

その一角、布製の暖簾がひらひらと揺れる向こうに、坂見工芸の工房があった。

決して広くはない空間の中心に鎮座するのは、英式ベッドと呼ばれる、重々しい旋盤機械。

名前の通り、生まれは英国である。

「日本にあったのは、ほとんどが米式なんだよね。

これは、戦前から使われていたものを、偶然見つけた」

工房の主である、坂見英一(さかみ・ひでかず)さんは、

廻る旋盤を制御していたその手で、頑丈な鋼鉄のボディーを撫でる。

旋盤の半径は、最大で 800 ミリ。

盆にトレイ、皿、ありとあらゆる「丸いもの」を、ここで日々、生み出している。

大きなものでは、あのパラボラアンテナも作れるらしい。

「丸くないもの? それは、手で叩く。パイプを曲げたりするのと一緒。

急須の口だって、手で叩いて作るからね。

まあ、一般的には、金型を作って型で潰すんだけど。

うちではそういう、数を作らなきゃいけないものは、あんまりやらない。

だから、ほとんどが手作業。時代遅れもいいとこだよ」

坂見工芸は、坂見さんが開いた工場。

荒川区内で何回か移転をして、現在まで 26 年、金属加工を請け負っている。

金。銀。銅。鉄。真鍮。使う金属は、さまざま。

必要によっては、金属以外の素材を扱うこともあるという。

創業者であるのだが、厳密にいうと、坂見さんは「初代」ではない。

生家は、京都で代々、金工を生業にしてきた家。

家系図を遡れば、「30 代くらい向こうには、名前があるかなぁ」という一族の末裔である。

「親も兄弟も従兄弟も親戚も、皆、金工。

どっちを向いても金工だらけで、まあ、とにかく古いだけ」

伝統的に手がけてきたのは、茶道具と仏具。

現在、ここで作られているものも、その2分野からの発注が多い。

「東京は、仏具の注文が多いね。寺も仏具屋も多いから。

うちは天台宗とか、密教が多いけど、他からも来る。

天蓋に、火袋(ひぶくろ)とか香炉とか。本堂の前にある、あの大きいのもやりましたよ」

依頼主を聞けば、名だたる寺の名が挙がる。

「どこそこの寺で作ったものを見たから、といってうちへ来る人が多いんですよ。

お寺さんって、すごくアバウトなの。

『あのお寺にあった、ああいうのがいいな』というような依頼をしてくる人もいる。

ただ、宗派によって決まりごとはあるからね。

鳴り物(鈴)なんかは、宗派ごとに音が違うから、

周波数を測って、厚みを少しずつ削ったりしながら、音を揃えなきゃいけない。

作るにあたっては、へんな図面に頼るよりは、現物を見るのがいちばん。

だから、お寺さんにはよく行きますよ」

腕の差は「作ったものを見たらわかる」という、シビアな世界で育った。

「『これ、あんたがやったね』『これはあいつの仕事だな』って、見ればだいたいわかります。

家業を継ぐことには、何の疑問もなかった。なぜって? それしかないから。

男の子が何人かいれば、自然と『誰が継ぐの?』って話になる。

京都なら、皆、そうでしょ。だいぶ少なくはなったと思うけど」