製造の現場を巡る⑤

製造の現場を巡る⑤まっすぐ、ひとすじに、木と向き合う。

作る人の人生そのものが、清らかな箸になるとき。

まっすぐに引く。木目を見る。

箸は、通った目が命。

一対の、まっすぐな木の棒。それを手に取り、ものをつまんで運ぶ。

箸は、その有り様も、その使われ方も、きわめて明快な道具だ。

木材を整え、切り、削り、磨いて仕上げる。

日々、私たちの手指そのものとして働く道具は、

言葉にすると、やはりごくシンプルな工程を経て生み出される。

山脈を切り開くように流れる木曽川と、その支流が潤す場所。

長野県木曽郡上松町は、日本有数の材木の産地であり、

古くからさまざまな木工の職人たちが暮らしてきた手工業の里である。

そこに現在、一軒だけある箸工場が、木下商店製箸所。

表に掲げられた小さな看板には、「信濃木ばし」と簡素に記されている。

ヒノキ、スギ、サワラ、マツ、モミ、ヤマザクラ、等々。

板状、丸太状など、さまざまな状態の木材が積み上げられた

工場の入り口をくぐると、絶え間なく響く機械音と、

むせるような木の香に取り巻かれる。

板を切る音。その板をさらに細かくする鋸の音。

工場の手前から奥へ踏み込むほどに、板はどんどん小さく、細くなり、

最後には、私たちがよく知る箸の姿になっている。

割り箸をはじめ、料亭や茶席で使われる箸、神社仏閣の縁起物の箸、菜箸など、

次々と生み出されていく多様な箸。その圧倒的な量を前に、

この国に生き、暮らす人の数、その日常という質量に、あらためて感じ入る。

工場の一角に、小さな作業場があった。

平均台のような細長い台の上に、

いかにも手作りらしい、細長い木製の装置が置かれている。

ここは、手削りの箸を作る場所。

装置の表にV字型の溝があり、そこに細長く切った四角い棒を置いて

鉋(かんな)をかけ、1本1本、箸を形作っていくのだ。

「やってみますか?」

声を発したのは、この工場の主である木下吉也さんだった。

柔和な笑顔につられて作業台に腰を下ろすと、

目の前の装置の溝に、細長い棒が置かれた。

「この上に鉋を置いて、手前に、まっすぐ引くんです」

恐る恐る鉋に触れ、体重をかける。手前に、まっすぐ。

刃が滑る。手応えとともに、しゅるしゅる、と細長い木屑が飛ぶ。

見ると、四角い棒の角が、かすかに削れていた。

いわゆる「面取り」をした格好である。

ふたたび鉋を奥へ置き、手前へ。今度の木屑は、さっきより短い。

体重のかけ方のせいか、途中で切れてしまったのだ。

次も、途中で切れた。まっすぐ引くことは、なかなかに難しい

「これはヤマザクラだから、ちょっと硬かったでしょう。

慣れないと、お尻(手前)のほうが浮いちゃうんですね。

そうでない人は、逆に頭(奥)が浮く。

そんなに難しいものではないんですけど、まあ、練習ですよ」

吉也さんが引く。すると、太く長い木屑がしゅるりと上がる。

棒を回しながらリズミカルに引いていくと、ひとつ、ふたつと角が取れて、

あっという間に、八角形の面取りをした1本の箸が出来上がった。

鉋を走らせながら、吉也さんは絶えず削っている木を手に取り、眺めている。

それは、木の「目」を確かめる仕草。

木目がまっすぐに通っていること。それが、いい箸の絶対条件だという。

やるなら、自分流で。

機械を作り、改良を重ねて

「装置は、もちろん、自分で作りました。

こういうのは、売り物ではないもんでね。

工場にある機械も、全部、作ったものですよ」

木下商店が箸製造を始めたのは、昭和3年生まれの吉也さんの代から。

小さな工場の歴史は、戦後の日本の道具史そのものだった。

「私の父は、地主の三男坊。戦前、まだ誰もオートバイを持っていない頃から

『インディアン』(アメリカの同名オートバイメーカー製)の1200 なんかを

そこらじゅうで乗り回していてね。

よく親父の後ろに乗せてもらって、いろんなところへ行きました。

それで、私も機械いじりが好きになって、

若い頃は古いオートバイ2、3台集めては、

部品を取って、自分で作って乗っていましたね。

親父は、戦時中は桶を作っていたんです。

空襲があったとき、バケツで水をかけるでしょう?

金物がないから、当時は桶のバケツを使っていて、たくさん必要だった。

戦争が終わった頃、私はまだ学生だったけど、

学校へ行っても、とても授業をやれるような状態じゃなかったでね。

だから、家で桶を作ることを習って、一緒にやりはじめました」

桶作りから箸作りへ移行したのには、

木材の産地として抱えていた、ひとつの懸案が関係していた。

「たとえば、丸太から桶の材料を取るときは、木の内側を使います。

周りの部分は、腐りが早いので桶には使えない。

そうすると、この部分が端材になって、大量に残るんですね。

これを利用して何か作れないものか、と」

同じく木工品の産地である奈良の吉野で、端材を箸に加工していることを聞きつけ、

町ではさっそく職人を招き、技術の習得を試みた。

が、特殊な鉈(なた)を使った箸作りは難しく、なかなか覚えられる人がいない。

そこで、若い頃から手先の器用さで知られていた吉也さんに声がかかったという。

「どうしても、と座り込まれたので、まずやり方を見せてもらった。

でも、手間がかかるし、とてもじゃないがこれでは商売にならんと思いました。

だから言ったんです。『箸はやるけど、私独特のやり方でやりますよ』と」

戦後復興が進み、だんだん豊かさを取り戻す世の中で

求められるのは、気兼ねなく使える割り箸。

そう読んだ吉也さんは、機械いじりで培った知識と技術を生かして

箸を大量生産するための装置を次々と作り出した。

製材する機械。板を切る機械。面取りし、成形し、磨いて仕上げる機械。

やっかいものだった端材が、どんどん箸に姿を変え、流通していった。

割り箸の次は、材料も変え、料亭などで使われる高級箸へ。

作る箸の種類が増えるたび、装置にも新たな工夫を加え、改良が重ねられた。

木を削るのは、労働じゃない。

触れているだけで気持ちが安らぐ。

時代が進むと、吉也さんの発明はさらなる発展を見せる。

昭和50 年代から、箸作りの装置は、海を渡ることになったのだ。

カナダ。中国。インドネシア。台湾。韓国。遠くは、南アフリカまで。

どの国にも、どの土地にも、使い途に困る木材があった。

それらを有効活用する方法として、

吉也さんのノウハウが求められたのである。

「カナダで使ったのは、自生していたアスペン。白楊(ドロヤナギ)です。

アスペンは、50 年経つと、芯から腐ってしまうんですね。

だから、枯れる前に切った木を箸にした。

南アフリカでは、かつて植民地にしていたオランダ軍が植えていったマツを、

シベリアではシラカバを使って箸を作りました」

海外へ機械を持ち込み、技術指導を始めたのは、吉也さんが齢50 を過ぎた頃。

以降、20 年近くにわたり、100 台以上の機械を海外へ送り出しつつ

月に2、3回は技術指導のため、外国を歴訪する日々を送った。

「全部で14 カ国くらいでしょうかね。

カナダと台湾の工場は、だいたい、400 人から600 人くらいの人が働いていた。

大きくて、よくできたと思います。

楽しかったのは、南アフリカですね。何もかも、珍しかった」

日本の割り箸が、世界の森林破壊につながっている。

そんな、いわれのない批判にさらされた時期もあった。

日本の、そして世界の現場を体感していた身として、

吉也さんは事実をもって、毅然と反論した。

「箸は、たしかに木で作ります。

でも、輸入材で割り箸になるのは、全輸入量の1 パーセント以下。

材料になるのは、その場所で自生する、使い途のない木材です。

どこでも土地にあるものを生かして、ものづくりをするでしょう?」

海外との行き来に区切りをつけ、木曽に腰を落ち着ける頃には、

時代も世情も移り変わっていた。

箸製造所はひとつ、またひとつと姿を消し、やがて木下商店一軒のみに。

それでも、高級箸には次々と依頼が集まり、

工場はいまも、ほぼ休みなく稼働している。

「日曜でもなんでも、ここへ来て仕事をしとります。

年も年だし、休め休めと言われますが、

やっぱりここへ来て箸を作っているほうが、気持ちが休まりますね。

長年、ずーっと木でやってきているもんだから、

木を削るのは、労働という気がしない。

私は趣味が何もないもので、何が好きかと言われれば、

機械を考えたり、作ったりすることくらい。

夜中に寝ていても、『あ、あそこはこうすればいい』と

思いついたら、すぐにここへ来てやります。

ふっと浮かんだときにやらないと、だめなんです」

現在、工場でともに箸作りをしている木下健吾さんは、吉也さんの兄の孫。

幼い頃から、多忙な吉也さんの背中を見て育った。

「忙しく出たり入ったりしていたので、

最初は、何をしとる人かも知りませんでした。

私も、工作は小さい頃から好きだったし、

学校から帰ってくると『手伝えよ』なんて言われて。

そうして自然に、この道に入り込んだ感じですね」

木の見方。買い方。扱い方。老練な師匠の仕事を、日々、見つめて学ぶ。

機械作りの高級箸に加え、箸本来のぬくもりを感じさせる

手削りの箸にも、近年、徐々に注文が集まり始めた。

「いろんな箸を頼まれますけど、商売というよりは、記念の品のようなもの。

自分の家の庭に生えとった木を切ったから、それを箸にして残したいとか、

お宮さんのご神木やお寺さんの古いイチョウの木を切ったから、

それを箸にして、氏子さんや檀家さんに配りたいとか」

頼まれるのは、唯一無二の箸。

削って、削って、70 年以上の歳月が流れ、

その指からは、指紋がほぼ消え失せた。

それでも、削る。

削って、木目を見て、また削る。

「世の中の役に立っている?

そういう意識は、あんまり、ないねぇ。

ただ、自分が好きだから。

じっとしとるよりも、削ったり何だりしておれば、

それで満足、というのですかね」

心の「目」を映して、箸は生まれる。

令和元年10 月 撮影・取材

木下商店製箸所

長野県木曽郡上松町/箸製造

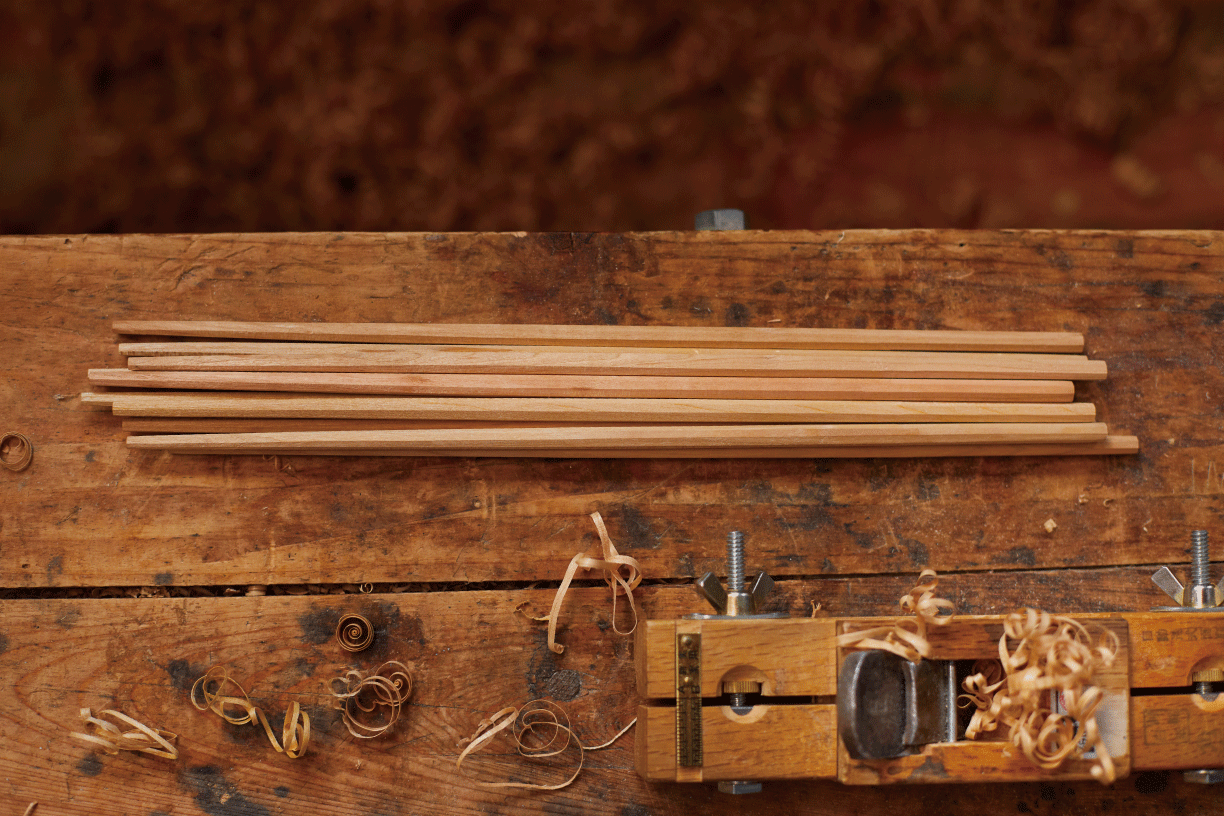

機械製の高級割り箸から手削りの箸まで、 地元・木曽産を中心とした国産木材を使用 して製造。受注生産も請け負っている。上 の写真は、ヤマザクラを素材にした東屋の「菜箸」。