製造の現場を巡る①

製造の現場を巡る①都の伝統が、東京の町工場で活きている。

手工芸のポストモダンを究める「絞り」の現場へ。

「これはあいつの仕事だな」

作ったものを見れば、だいたいわかる。

それは、ほんの一瞬の間のことのように思えた。

実際には、もちろん一瞬ではない。

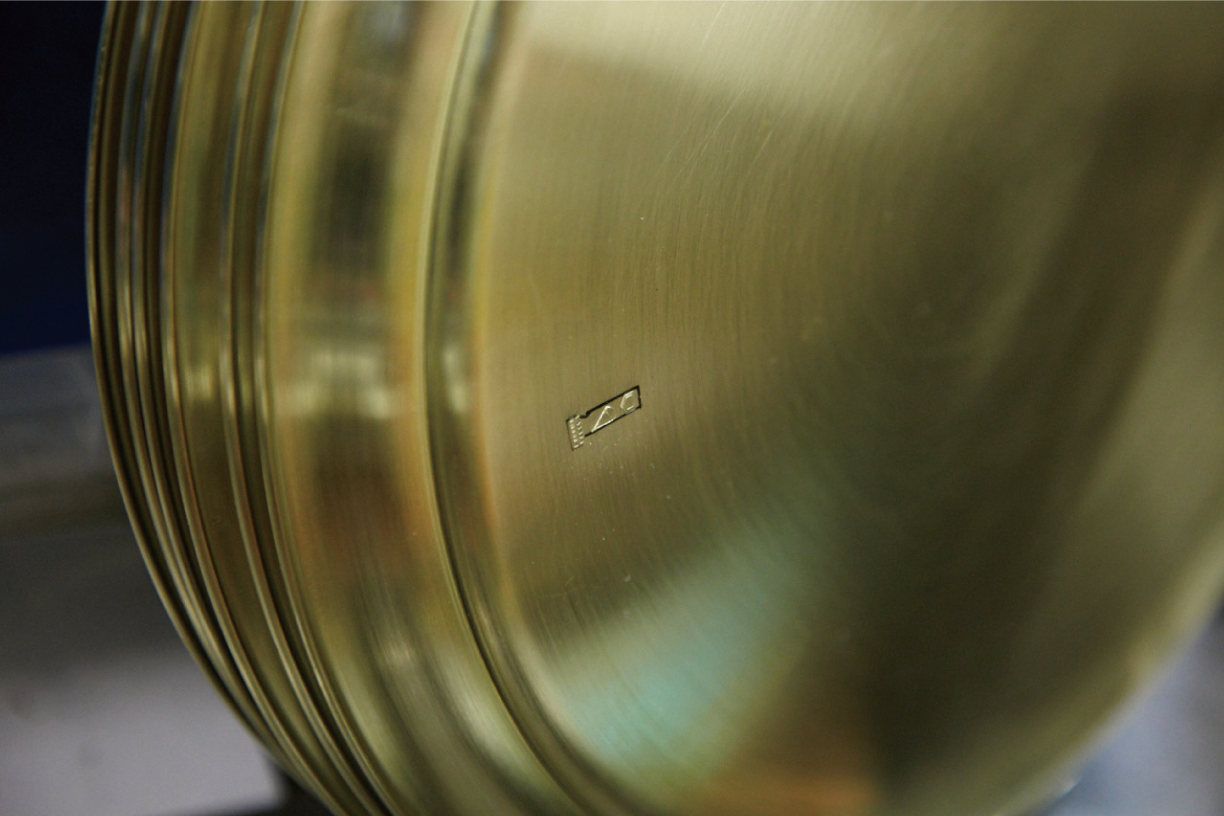

薄い真鍮の板を、円形に切る。

それを、旋盤に取り付けられた金型(かながた)に当てる。

座金(ざがね)で固定する。

モーターのスイッチを入れる。

回転し始めた板に、へらと呼ばれる金属の棒を当てる。

一種類。二種類。三種類。

へらで削られた金属屑が、飛び散る。

板には、たちまちくぼみが生まれ、盆状になる。

さらに、細かな溝がつけられていく。

やがて回転が緩やかになり、止まる。

取り外された板だったものは、ほぼ、製品のかたちをしている。

かたちが生み出されるまで、わずか数分。

名人の「へら絞り」は、時間からも、重力からも

まるで自由であるかのように、軽やかだった。

民家の間に、あるいはそれと一体となった小さな町工場が立ち並ぶ、東京・荒川区。

その一角、布製の暖簾がひらひらと揺れる向こうに、坂見工芸の工房があった。

決して広くはない空間の中心に鎮座するのは、英式ベッドと呼ばれる、重々しい旋盤機械。

名前の通り、生まれは英国である。

「日本にあったのは、ほとんどが米式なんだよね。

これは、戦前から使われていたものを、偶然見つけた」

工房の主である、坂見英一(さかみ・ひでかず)さんは、

廻る旋盤を制御していたその手で、頑丈な鋼鉄のボディーを撫でる。

旋盤の半径は、最大で 800 ミリ。

盆にトレイ、皿、ありとあらゆる「丸いもの」を、ここで日々、生み出している。

大きなものでは、あのパラボラアンテナも作れるらしい。

「丸くないもの? それは、手で叩く。パイプを曲げたりするのと一緒。

急須の口だって、手で叩いて作るからね。

まあ、一般的には、金型を作って型で潰すんだけど。

うちではそういう、数を作らなきゃいけないものは、あんまりやらない。

だから、ほとんどが手作業。時代遅れもいいとこだよ」

坂見工芸は、坂見さんが開いた工場。

荒川区内で何回か移転をして、現在まで 26 年、金属加工を請け負っている。

金。銀。銅。鉄。真鍮。使う金属は、さまざま。

必要によっては、金属以外の素材を扱うこともあるという。

創業者であるのだが、厳密にいうと、坂見さんは「初代」ではない。

生家は、京都で代々、金工を生業にしてきた家。

家系図を遡れば、「30 代くらい向こうには、名前があるかなぁ」という一族の末裔である。

「親も兄弟も従兄弟も親戚も、皆、金工。

どっちを向いても金工だらけで、まあ、とにかく古いだけ」

伝統的に手がけてきたのは、茶道具と仏具。

現在、ここで作られているものも、その2分野からの発注が多い。

「東京は、仏具の注文が多いね。寺も仏具屋も多いから。

うちは天台宗とか、密教が多いけど、他からも来る。

天蓋に、火袋(ひぶくろ)とか香炉とか。本堂の前にある、あの大きいのもやりましたよ」

依頼主を聞けば、名だたる寺の名が挙がる。

「どこそこの寺で作ったものを見たから、といってうちへ来る人が多いんですよ。

お寺さんって、すごくアバウトなの。

『あのお寺にあった、ああいうのがいいな』というような依頼をしてくる人もいる。

ただ、宗派によって決まりごとはあるからね。

鳴り物(鈴)なんかは、宗派ごとに音が違うから、

周波数を測って、厚みを少しずつ削ったりしながら、音を揃えなきゃいけない。

作るにあたっては、へんな図面に頼るよりは、現物を見るのがいちばん。

だから、お寺さんにはよく行きますよ」

腕の差は「作ったものを見たらわかる」という、シビアな世界で育った。

「『これ、あんたがやったね』『これはあいつの仕事だな』って、見ればだいたいわかります。

家業を継ぐことには、何の疑問もなかった。なぜって? それしかないから。

男の子が何人かいれば、自然と『誰が継ぐの?』って話になる。

京都なら、皆、そうでしょ。だいぶ少なくはなったと思うけど」

鉄も、木も、漆も、何でも覚えた。

掘り下げれば掘り下げるほど、仕事は面白い。

坂見さんが、東京へやってきたのは、他ならぬ、旋盤機械との出会いがきっかけだった。

「18 まで学校に行ってから、家の仕事をしながら、夜間の学校に行った。

市がやっている、職人だけが入れるところ。

それで、海外研修に行ったんだよね。ヨーロッパの工芸の現場は、ほとんど回った」

イタリアではテキスタイルを。スイスでは時計を。イギリスでは彫金を。ドイツでは刃物を。

各国のマイスター制度とものづくりの現場を、20 歳で、目の当たりにした。

そんなとき、研修先のローマ郊外で、英式ベッドに出合った。

「いまうちにあるやつより、もっと簡素なやつだったけどね。

作ってたのは、食器だった。ティーポットとか、トレイとか。

あ、これ簡単だね、便利だねって。それで、ちょっと覚えたいと思ったんですよ」

日本に戻って、まず、機械を探した。

京都には、なかった。使える人も、ほぼいなかった。

それで、親戚の弟子筋を頼って、職人のいた東京の工場に入った。

「そこで、5年くらい習ったのかな。5年で帰るって、実家にも言っていた。

そうしたら、習っていた先の人が、亡くなられたんですよ。世話になった人が。

急だったから、仕事が山のように残っていて。

取引先から『これ、どうする』って言われて、いや終わらせますよって言った。

で、そのまま、現在に至る。以上」

東京と京都では、やり方が決定的に異なると、坂見さんは言う。

「材料を買うじゃないですか。そうすると、京都では、

製品を作って桐箱に納めるまで、全部を、ひとりでやるんです。

だから、何でも覚えました。鉄も。木も。

漆もやった。漆は、鉄と相性がいいからね。

京都では、皆、誰もが何でも触ります。

だけど東京は、わりと分業制になっている。

削るのは削る人がやったり、磨くのは磨く人がちゃんといたり。

やっぱり、仕事の量が多いからじゃないのかなぁ。

京都に比べれば、ぜんぜん便利ですよ。ひとりでやってたら、きりがないでしょ」

分業先は「だいたい、この辺の人」。

削ってほしいもの、磨いてほしいものがあれば、自転車にまたがって、ひょいと頼みに行ける。

「荒川区は便利。まあ、職人の数は、だいぶ少なくはなったけど。

だから、他のところへは、ちょっと行けないね」

一生、茶道具で終わるんだろうなぁ。

東京で独立したときの坂見さんは、そう思っていたという。

しかし、終わらなかった。

ハイエンドな仏具、茶道具は少なくなっても、仕事は次々、舞い込んだ。

新しく加わったもののひとつが、日用品や生活道具だった。

「茶道具、仏具のひとつひとつは高価なものだけど、

安定して決まったサイクルで入ってくる仕事じゃない。

もともと、われわれ職人の世界では、若いうちは安価な日用品を

たくさん作って、腕を磨いてきたんだよね」

さまざまなサイズの盆。同じく、トレー。茶托。

旋盤では作れない、丸くないものも持ち込まれた。

スプーン。フック。急須。

発注主の要望や、デザイナーの意向を聞きながら、

ああでもない、こうでもないと、議論しながら作る。

茶道具や仏具、伝統工芸の世界にはない、新しいものの作り方。

大変じゃないですか、と尋ねたら、「ぜんぜん」と、坂見さんは答えた。

「ものには、工夫していいものと、絶対にそういうことをしちゃいけないものとがあるんですよ。

たとえば、茶道具なら、表千家と裏千家の好みのものは、それぞれ決まっている。

重さと、かたちと、仕上げと。全部、何代も前からの、その通りじゃなきゃいけない。

そうしないと、『誰? こんな勝手なもの作ったのは』と言われちゃう。

でも、生活道具は、皆で考えながら作っていくのが楽しいじゃない?

抵抗は、ぜんぜんないです。こうしてほしいって言われたら、ああそうなのねって。

よくないと思うとき? そのときは、言いますよ。

『これは、そういうふうにはやらないんじゃないのかなぁ』とか。

説得すればいいだけのことだから」

茶道具、仏具の仕事と、日用品の仕事。

このふたつが両輪となっての、今。

掘り下げれば掘り下げるほど、仕事は面白いのだと言う。

「道具は、毎日使ってくれるじゃん。そんな高価なものでもないし。

もっと壊してくれりゃいいんだけど、壊れない。

どうかすると『直してくれ』って、持ってくる。

誰かにもらったとか、長く使ってるからとか言って、皆、持ってくるんだな」

手の届く範囲で、できる限りのものを。

自分のやりたいことなら、自分でわかるはず。

工房で働くのは、坂見さんと、もう二人。

坂見克之(かつゆき)さんは、東京で生まれ育った、坂見家の次男である。

この日は、型から外れたばかりの盆を、一心に磨いていた。

「作業をしているときは、お客さんが『こういうものがほしい』と言った、

その通りになることだけを考えてます。

絞りは、好きです。面白い。

この仕事、1から 10 まで自分でやるから、とにかく覚えるしかない。

親父は、聞いたらけっこう教えてくれるタイプだから、聞いて学びます。

今は、ぜんぜん追いつけてない。1個1個、作りながら、習っていくだけ」

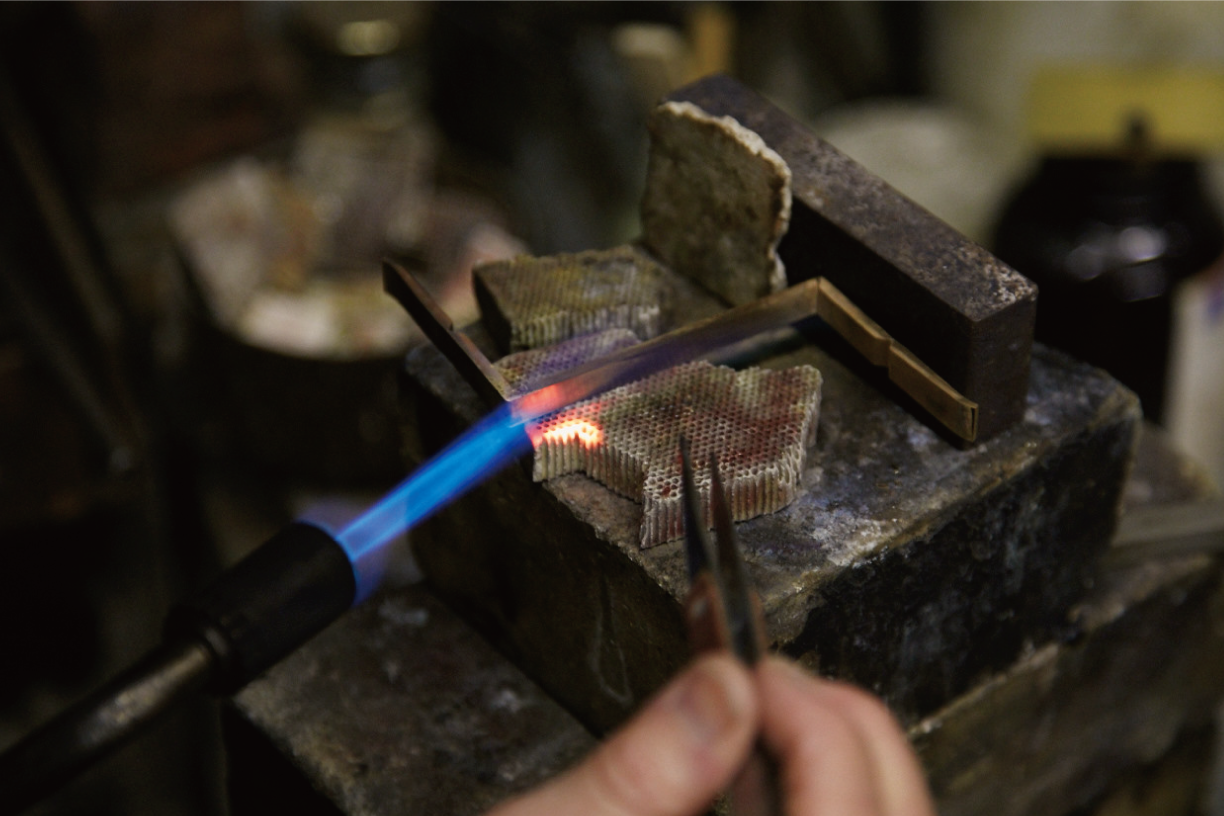

工房の角で、真っ赤に焼いた真鍮の角材を叩いていた吉田満利子さんは、

美術大学に教えに出向いている坂見さんの、元生徒。

彫金を専門に学び、工房でもその分野を中心に担っている。

「絞りは、なかなか個人ではできないですね。

大学では一応、実習があって、灰皿みたいなものは作らせてもらったんだけど。

はじめて地金を溶かしたとき、『うわぁ』と思ったんですよ。

自分で延ばして、平面から立体になったり、線になったり。

好きなかたちが作れるのって、やっぱり面白い」

「若い人がこの先どういう方向にいくのかなっていうのは、やっぱり、思うよね」と坂見さん。

伝統工芸とプロダクト。その線引きは、今や曖昧になっている。

「ひと昔前の工芸は、全部、生活用品だったんだ

茶道具は、今は完全に趣味の世界のもの。美意識の高い世界だし、高価だし。

でも、それだってもともとは、生活のなかにあった一般的なものを、

茶の世界に持ち込んだだけでしょ。

境界線は、両側から崩れていっている気がする。

作家もの? ありゃあ、だめだね。

作家ものですって言うのって、価値を上げるため、みたいなことがあるじゃない。

でも、そんなことで価値を上げたって、しょうがないじゃん」

では、大切なのは? と問うと、はっきりと言った。

求めている人が「これがいいね」と言ってくれること、だと。

「何か判断の基準がほしいっていうのは、確かにあるよね。

作っている方も、『本当にこれでいいのか?』と思うときは、必ずあるし。

そういうとき、『これがいいんですよ』と言ってもらえるのが、

やっぱり、いちばん確かじゃない?

それが金額と比例するかっていうと、そうじゃないとは思うけど」

さまざまな日用品の仕事と向き合うことで、毎日手を動かせる。

商売も成り立つし、若手の修業にも、技の継承にもなる。

「そのことに意味がある。だから 10 年、東屋さんとじっくりやってきた」

手で作る「もの」。マシンメイドの「もの」。

優劣は、必ずしも、そのことでは決まらない。

「たとえば、何かのものがあって『これを 100 個作りたい』って言われたとする。

そのもとになるものは、手で作る。

だけど、100 個手で叩くのは大変だから、型で作ろうってことになるじゃない。

生産性を上げるためには、そういうことが必要だから」

それでも、この工房での主役は、相変わらず「手」だ。

自分の手の届く範囲で、できるものを、できる限り。

「俺はそれがいちばんいいんだよね。

人をたくさん入れて、たくさん作るよりも。

もし、違うことをやりたいなら、それをやればいいだけのこと。

伝統工芸の、代々の人たちだって、皆、そう思ってたと思うよ。

自分のやりたいことは、自分でわかるでしょ」

やりたいことは、わかっている。

だから、やりたくないことを、坂見さんはやらない。

そのひとつが、自分の銘を打たないこと。

「『名前を入れて』って言われることもあるんだけど、だめだって言ってる。

そんなことすると、価値が下がるよって。

だいたい、そんな大層なものは作ってないし。何を求めるのさ? そこに」

でも、こうも言うのだ。

「そんなもの、残さなくったって、ものを見たらわかるよ。

『これ、あいつが作ったんだな』って。

昔のものだって、全部そう。それでいいんだよ。金工は」

平成28年1月 撮影・取材

坂見工芸

東京都荒川区/金属加工一般

東屋では「鉤」「お盆」「BANK TRAY」「TANKERII」などの金属製品を製作。

「あれこれ面倒なことを言ってこられるんで、困ってるよ」と坂見さん。

写真左は、彫金を担当する吉田満利子さん。